LA PIERRE D’ALATRI

Au conte de José Louis Borges “L’IMMORTEL”

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver plus sourd que les cerveaux d’enfants,

Je courus ! Et les Péninsules démarrées

N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

A. Rimbaud

PREMIÈRE PARTIE : Problèmes d’herméneutique historique associés à la datation des restes archéologiques

1. L’une des plus grandes difficultés de cette branche de la connaissance que l’on appelle « archéologie », familière pour des nombreuses personnes dès l’enfance mais en fait assez complexe et énigmatique, est celle de la datation certaine des restes que l’on découvre de différentes façons. Cela est vrai non seulement pour l’archéologie dans le sens strict, mais aussi pour l’histoire, quand on se sert des documents écrits qui appartiennent à des cultures qui ont une conception du temps et de l’espace différente de la nôtre. Pour donner au lecteur un exemple typique dans The Snefru Code, partie 1, nous avons analysé les problèmes herméneutiques qui nous sont posés par le relief qui décrit la victoire de Ramsès II à Kadesh. En particulier, nous nous sommes concentrés sur l’absolue impossibilité de prêter crédibilité au récit de la rencontre en champ de bataille avec l’armée hittite, qui aurait été défaite par le Pharaon tout seul sans la coopération de son armée. Alors nous nous sommes interrogés sur le sens profond que cette étrange histoire pourrait avoir ; une histoire qui nous semble presque incroyablement enfantine et qui donc difficilement peut être attribuée à des constructeurs d’œuvres architectoniques d’une perfection presque inhumaine, comme le temple de Luxor ou les Pyramides de Gizeh.

Mais il est clair qu’il y a des cas dans lesquels est plus facile de croire d’une façon immédiate au contenu des documents de l’Ancienne Égypte. Par exemple, dans un relief trouvé au pied du Sphinx on peut lire que Thoutmosis IV l’aurait fait restaurer après que le Sphinx lui-même lui était apparu en rêve, en lui promettant le royaume en échange de son travail de réparation. En ce cas il y a peu d’historiens qui ont mis en question la fiabilité de la nouvelle, qui ne contient pas, en fait, des éléments d’invraisemblance qui puissent alarmer notre sens commun. Bien sûr, certains peuvent penser que Thoutmosis IV a inventé de toutes pièces ce rêve pour des fins de propagande. Mais plus ou moins à tout le monde paraît probable qu’il ait fait effectivement restaurer le Sphinx, parce que, s’il ne l’a pas fait par dévotion, au moins il l’a fait pour obtenir la gloire et le consentement (il est remarquable que tout trait de cynisme puisse rendre immédiatement digestible n’importe quelle nouvelle historique même aux estomacs modernes les plus délicats : généralement les traits d’authentique dévotion religieuse nous semblent faux et discutables à priori, quand bien même se réfèrent à un peuple et à une époque où la religion était quelque chose aussi évidente et répandue que dans le présent c’est le culte du pouvoir come tel).

Mais, même si l’on prend pour bonne l’histoire qu’on lit dans le relief, dans ce cas comme dans d’autres semblables, tout ce que nous savons ou croyons savoir c’est que Thoutmosis IV a trouvé le Sphinx déjà taillé. De cela nous pouvons aussi déduire que sa mise en œuvre nécessairement a été avant son règne, mais reste ouverte la question, très fondamentale, de savoir qui l’a construit et quand. Et nous savons tous que cette situation d’ambigüité et d’obscurité est vraie pour la plupart de l’histoire de l’Ancienne Égypte, en particulier pour l’Ancien Royaume. En ce sens, les Pyramides de la soi-disant Quatrième Dynastie – notamment les trois qui, avec le Grand Sphinx sont les parties les plus importantes du complexe de Gizeh, ainsi que les deux de Dahshur – restent les cas les plus célèbres et inquiétants.

2. Dans la Grande Pyramide, dans une des soi-disant « chambres de décharge » ou « chambres supérieures » de la chambre du Roy, il y a la cartouche – c’est-à-dire une espèce d’écusson personnel – du Pharaon Khéops. Cette cartouche par l’archéologie officielle a été entendue comme un témoignage sûr que cet édifice a été construit par un Pharaon qui s’appelait Khéops, qui aurait régné en Égypte vers le 2600 av. J.C. Cela semble une chose évidente à des nombreux historiens, mais avec recul il peut ne pas être aussi évident qu’il paraît. En effet, la cartouche est prise comme une sorte de signature sur un document certifié par un notaire, dont on ne peut légitimement douter pour aucun motif. Comme si ce n’était jamais arrivé à personne de rencontrer un notaire malhonnête ou un document falsifié peut-être pour des raisons complètement innocentes (on peut penser, par exemple, à ceux qui sont utilisés pour faire un film ou une pièce de théâtre : peut-être juste pour une mise en scène sacrée).

En effet, si pour l’égyptologie officielle est évidente l’importance historique de cette cartouche, pour l’égyptologie indépendante la chose est moins claire. Sont nombreux les archéologues de ce courant qui pensent que, faute de plus amples informations, l’attribution de la Grande Pyramide a besoin d’une enquête plus approfondie. En effet, comment peut-on être sûr que le nom supposé de ce Pharaon n’était pas en réalité un de ses nombreux titres honorifiques, peut-être en référence à des qualités divines ou même à des divinités au sens strict ? En fin de compte, c’est ce qui se passe avec le nom « Ra » – le nom du dieu Soleil – qui apparaît comme la dernière partie de noms de Pharaons très célèbres, comme Khaf-Ra et Menkau-Ra, que habituellement nous appelons Khéphren et Mykérinos. Donc, en y regardant bien, on ne peut pas être sûr que le nom que l’on retrouve dans les chambres de décharge n’ait pas embelli d’autres souverains au cours de l’histoire de l’Ancienne Égypte. Une histoire qui aurait duré même plus de 30.000 ans, si nous écoutons tout ce que nous dit Manéthon et non seulement ce qui nous semble raisonnable en partant des préjugés évolutionnistes. Compte tenu de la tradition de l’Ancienne Égypte de restaurer des monuments très anciens, serait-il étrange si un souverain de 2600 av. J.C. ait pris ce nom propre pour s’attribuer un édifice qui existait depuis plusieurs millénaires ? Peut-être, tout comme Thoutmôsis IV, pour conquérir le royaume en force de la restauration qu’il a fait faire.

3. En effet, si nous avions à notre disposition une multiplicité de sources croisées de différentes sortes, la cartouche pouvait être la preuve définitive de la validité de l’ensemble des documents historiques que nous avons. Mais dans le cas des Pyramides de Gizeh nous n’avons aucun document de l’époque présumée de leur construction qui puisse donner un contexte et donc un sens achevé à la cartouche trouvée dans la chambre de décharge. Ni, dans ce cas, l’archéoastronomie serait d’une aide quelconque pour la datation du monument, comme on le croyait jusqu’à présent.

Comme d’ailleurs il fallait s’y atteindre, compte tenu de la nature des croyances de ces gens si différents de nous, dans The Snefru Code partie 5 nous avons découvert des preuves – qui dans leur ensemble ne semblent guère contestables – que la date à laquelle semblent faire allusion les puits de la Chambre du Roy et de ceux de la Chambre de la Reine ne correspondent nullement à un moment et à un fait historique dans le sens que le terme a en Europe occidentale. Par contre, tout comme le relief de Ramsès se réfère à un événement mythique-cosmique destiné à un éternel retour (le dieu qui se précipite en aide à l’ineptie de l’homme et qui se bat et gagne à sa place) l’inclinaison des puits vise à la section d’or d’un demi-cycle de précession de montée ou de descente à l’horizon de Sirius, Alnitaki, Kochab et Thuban. Mais, comme le cycle de précession et la section d’or étaient considérés sacrés, de même la section d’or d’un demi-cycle de précession a été elle-même considérée comme sacrée. Donc il est légitime de supposer que les puits visent à ce point du cycle de Sirius, Alnitaki, Kochab et Thuban pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la date à laquelle ont été faits (et, comme nous le verrons bientôt, la datation par le carbone 14 confirme que la date « officielle » est incorrecte au moins de plusieurs siècles).

En fait, il semble complètement évident que la section d’or d’un demi-cycle de précession n’est pas du tout un moment historique dans le sens que le terme a en Europe occidentale, mais plutôt un moment des cycles cosmiques destiné à un éternel retour. Donc, il est tout aussi évident que le 2450 av. J.C. est juste l’une des dates auxquelles les puits font allusion. En plus de cette date, nous trouvons aussi le 18.500, le 23.500 ou le 31.000 av. J.C. (et, bien sûr, aussi le 10.500 après J.C., etc.). Ni une période comme le 31.000 av. J.C. nous la devons regarder trop ancienne comme date possible de la construction de la Grande Pyramide ou, au moins, de la fréquentation de Gizeh comme observatoire sacré-astronomique. Nous avons bien vu en The Snefru Code partie 6 que le culte stellaire auquel fait allusion la structure arquéoastronomique de la Chambre de la Reine a des points de contact très proche avec celui de la Chapelle des Lions et des Rhinos de Chauvet, qui a été réalisée juste autour de 31.000-32.000 av. J.C.

4. Il est clair que le défaut de considérer le point de vue des autres tend à provoquer des erreurs de perspective dans la lecture des documents et des personnages qui n’appartiennent pas à notre culture. Dans un contexte culturel tel que celui de l’Ancienne Égypte personne ne connaissait rien ni d’un temps linéaire ni de personnages et événements historiques uniques et qui ne se répètent pas, puisque ceux-ci, pour autant que nous le savons, sont une caractéristique pratiquement unique de la vision de l’histoire de l’Occident moderne. Par conséquent, dans un tel contexte, la cartouche avec le nom « Khéops » dit tout et ne dit rien, puisque les chances qu’elle se réfère à un individu sont pratiquement nulles.

Pour avoir une idée des malentendus possibles qui peuvent être générés en combinant d’une façon immédiate des figures de périodes historiques différentes nous pouvons faire un exemple très célèbre. Il n’est historien occidental qui n’est pas enclin à associer des personnalités comme Jules César et Napoléon Bonaparte. Et, en effet, l’association a un certain fondement et un certain pouvoir explicatif. Mais pour les gens de notre époque il est très facile d’oublier que si l’ambition de Napoléon Bonaparte était celle de laisser son nom à l’histoire, c’est-à-dire qu’on se souvienne de lui tout comme Napoléon Bonaparte (c’est-à-dire en tant qu’être humain unique et irremplaçable), un homme comme Jules César aspirait, au contraire, par ses entreprises à s’identifier et à être identifié avec Dionysos, comme autrefois avait réussi à faire Alexandre le Grand. Une chose logique, puisque dans les temps païens on croyait que pour devenir immortel il fallait en quelque sorte se confondre avec les dieux, qui sont les seuls êtres dans le cosmos qui ont le don de l’immortalité. Cette connexion intime avec le divin a été revendiquée par César aussi pour donner de l’éclat à sa maison : en fait, sans aucun sens de l’ironie il prétendait être un descendant de Vénus. Certes, peut-être qu’il ne le croyait pas et il le faisait uniquement à des fins de propagande, mais il est clair qu’il comptait sur le fait que les citoyens romains y croyaient, parce que la culture du temps acceptait tranquillement que les dieux s’accouplaient avec les humains et avec eux généraient des enfants.

Si on regarde de près, ces choses ne sont qu’apparemment stupéfiantes. Si l’on considère que dans la culture païenne, pourtant très différente de celle égyptienne, était encore vive l’idée d’un temps cyclique-mythique, où les mêmes personnages et les mêmes événements étaient destinés à revenir inexorablement, l’attitude de César nous semblera tout à fait évidente. Il a fallu un égocentrisme comme celui de Nietzsche – le plus occidental des philosophes occidentaux – pour croire qu’il était le premier à voir l’histoire comme un éternel retour des mêmes choses. Une idée qu’au temps des Grecs classiques était encore ordinaire comme l’eau.

5. Pour cette raison nous ne pouvons pas attribuer à la cartouche de Khéops une valeur explicative-probante supérieure à celle que légitimement on peut attribuer à la célèbre statue en diorite de Khéphren ou à celles de Mykérinos, qui à leur tour constituent les seules preuves selon lesquelles on peut attribuer un nom aux bâtiments de la deuxième et de la troisième pyramide de Gizeh. Dans ces cas, la certitude absolue avec laquelle l’égyptologie officielle donne pour sûres ces attributions semble vraiment surprenante, compte tenu particulièrement du fait que ces statues ont été trouvées dans les Temples de la Vallée et non dans les Pyramides. On ne comprend vraiment pas comment aucun professeur ait eu l’idée qu’elles ont été disposées à cette place dans une époque beaucoup postérieure, peut-être pour des raisons que nous ne sommes pas capables d’imaginer clairement. Que dirions-nous si, dans cinq ou dix ou quinze mille ans – quand les pierres tombales et les documents écrits seront usés – quelqu’un dirait que Rome a été construite par les anciens Égyptiens, parce que dans une de ses places principales on a trouvé un obélisque parfaitement conservé (il faut se rappeler qu’en cette période future l’obélisque sera plus ou moins l’unique monument qui peut avoir la chance d’être encore intact) ?

On aurait un malentendu plus ou moins égal si l’on attribuait à Marc Aurèle les palais relativement modernes qui entourent actuellement son monument équestre ou à l’époque de Caravaggio les systèmes électriques des musées où sont gardés ses tableaux.

6. Nous avons apporté à titre d’exemple le cas des Pyramides de Gizeh juste parce qu’il s’agit d’un cas célèbre, qui généralement est connu assez bien par toute personne intéressée même de façon non particulièrement profonde aux problèmes gnoséologiques liés à l’archéologie. Mais partout dans le monde on peut rencontrer des reste très importants totalement ou presque totalement muets. Si l’on creuse un site tout ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles est une stratigraphie de ce que l’on a trouvé. De cela on peut atteindre une datation relative des découvertes assez fiable, au moins pour ce qui se réfère à la même famille ou à la même zone, mais rien de plus.

Mais, bien qu’intéressantes, ces conclusions sont totalement inutiles pour déterminer une date absolue. Supposons que dans une grotte paléolithique on trouve dans deux couches successives tout d’abord des coquilles et puis des dents de lion percées. De cela on peut déduire que les coquilles ont été utilisées comme décoration dans un temps successif aux dents ; et jusqu’ici on est tous d’accord. Mais à quel temps remontent ces pièces, à 10.000, 20.000, 30.000 ou 70.000 ans av. J.C. ? Le problème tout d’abord ne peut pas paraître très important, mais, au contraire, il est relié à des problèmes herméneutiques et historico-philosophiques de toute importance. Si un certain type d’objets doit être placé – par exemple – dans le 15.000 au lieu de 2500 av. J.C., il y a des entiers chapitres de nos livres d’histoire, d’archéologie et de paléontologie qui devraient être réécrits. Et si on devait les dater encore avant – de 100.000 ou 200.000 ans – alors sauteraient forcément non seulement certains chapitres, mais l’ensemble de notre vision du monde et de l’histoire.

7. En ce sens, il est devenu assez célèbre le cas des outils de pierre trouvés dans Hueyatlaco (Mexique) dans une couche géologique qui – testée par des méthodes quantitatives généralement considérées comme fiables – a été jugée encore plus ancienne que le 200.000 av. J.C., bien que certains résultats peuvent pousser la date jusqu’au 570.000 av. J.C.

Vis-à-vis de ces nouvelles la communauté académique a eu une réaction plutôt étrange. Au lieu de prendre acte que les idées communément admises à l’égard de l’évolution et à la diffusion du genre humain sur la terre étaient devenues discutables (jusqu’à ce moment on croyait que l’homme était arrivé en Amérique du sud de l’Afrique à une date entre 10.000 et 15.000 av. J.C.) on a pensé bien d’intimider de différentes façons tous ces chercheurs qui n’étaient pas disposés à rétracter ou adoucir les résultats de leurs recherches. Pourtant ces scientifiques jusqu’à ce moment étaient considérés influents et fiables, autrement personne n’aurait pris la peine de trouver l’argent pour les faire venir des États-Unis au Mexique pour effectuer des stratigraphies, des tests, etc. Qu’était-il arrivé parce que soudain des savants estimés s’étaient tournés en incompétents ou en loufoques ou même en mégalomanes frauduleux, prêts à fausser les résultats de leurs tests afin de gagner une journée de notoriété ?

Il convient de souligner que pas tous ces scientifiques se sont pliés aux injonctions et aux menaces de la communauté académique. Cela à fait en sorte qu’une géologue – Virginia Steen-McIntyre – coupable d’avoir publié les résultats de ses analyses, en dépit des avertissements reçus, d’abord a été expulsée de son université et puis mise à l’écart par la communauté scientifique. De cette façon, sa carrière universitaire a été inopinément et tristement terminée pour des raisons qui, bien qu’apparemment peuvent sembler scientifiques, au niveau plus profond peuvent au contraire être considérées comme typiquement religieuses.

Nous disons cela parce que ce type de comportement nous fait soupçonner que la date « standard » que la paléontologie académique attribue à la colonisation de l’Amérique du sud par l’homme ne soit pas vécue comme une donnée scientifique, soumise à falsification et à correction. Au contraire, il semble qu’elle est considérée et défendue comme un dogme. Un des nombreux dogmes de la soi-disant « théorie de l’évolution », qui en robes « rationalistes » de théorie scientifique, ne semble en réalité qu’une étrange sorte de foi religieuse. Une foi qui, tout en ne promettant aucun genre de salut, accorde toutefois des privilèges à ceux qui deviennent des disciples orthodoxes. Par exemple, le privilège d’occuper une place dans la hiérarchie qui garde la foi académique et à partir d’une telle position « d’autorité » avoir le pouvoir d’ostraciser tout chercheur ou même toute donnée empirique qui pourrait le contredire, y compris les données empiriques obtenues au moyen de tests dérivés même de la physique, la reine des sciences empiriques. En fait, il n’est pas historien qui ne se rend pas compte comment dans ce cas, la communauté scientifique (« scientifique » ?) se comporte envers un de ses membres comme l’Église catholique détestée et réactionnaire aurait fait jadis envers un hérétique (il faut pourtant dire que, à l’heure actuelle, l’Église catholique est beaucoup moins intolérante d’un certain type de « rationalisme »).

8. Le problème de la datation des restes archéologiques semble donc de la plus grande délicatesse et importance, au moins en raison des conséquences personnelles qui menace d’avoir pour les scientifiques et les intellectuels dissidents. Désormais il semble certain que des réponses fiables ne peuvent être trouvées en s’appuyant à des moyens purement critico-esthétiques. Pour faire un exemple encore une fois célèbre, les peintures de la Grotte de Chauvet à notre jugement esthétique apparaissent d’une facture beaucoup plus raffinée que celles de cultures de cinq ou dix millénaires plus récentes (peintures comme celles de Pech-Merle, par exemple). Même, dans certains détails de ces peintures on peut noter que les peintres de Chauvet devaient avoir un sens de la perspective plutôt développé, quoique à un niveau qui semble juste instinctif. Pourtant on sait que les peintures de Chauvet sont parmi les plus anciennes qui nous a légué l’art figuratif, étant donné qu’elles remontent même à 32.000 ans av. J.C. Maintenant, s’il est vrai que l’histoire naturelle et humaine est une histoire évolutive, c’est-à-dire une succession plus ou moins rapide de progrès, pourquoi la technique de la peinture à partir de ce moment-là a eu ce qu’on dirait une involution ? Comment est-ce que seulement au temps d’Altamira et de Lascaux elle a récupéré les capacités développées quinze millénaires avant ?

9. Ce problème, cependant, pourrait être mal posé, parce que, avec le recul, un produit artistique qui nous semble « raffiné », « évolué » et « développé » peut ne pas sembler tel à peuples de cultures différentes de la nôtre. Si un chinois du XIXe siècle avait écouté une symphonie de Beethoven peut-être il aurait perçu seulement une assourdissante cacophonie composée – qui sait – par des sons ou des bruits ou de toute autre chose. Pourtant, des nombreux historiens occidentaux pensent que jusqu’au XVIe siècle la Chine était le pays culturellement et technologiquement le plus avancé dans le monde.

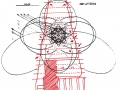

De même, l’architecture de l’Europe occidentale ne semble pas adaptée pour exprimer l’âme de peuples qui ont un sens de l’espace radicalement différent du nôtre. En Chine et dans les cultures voisines on voit que la forme des toits des temples et d’autres édifices monumentaux sacrés est souvent caractérisée par un profil courbe, avec des bords qui « rebondissent » vers le haut avec une courbe similaire à celle de la partie descendante. Cette forme (qui dans certains cas se trouve aussi dans les casques des armées de l’âge de fer) semble faire allusion à une vision de l’espace telle que les notions de haut et de bas ont tendance à glisser l’une dans l’autre. Ainsi, des bâtiments tels que ceux que nous voyons dans l’image ci-dessous semblent nous dire : le haut tend vers le bas et le bas tend vers le haut

Cette vision de l’espace architectonique sacré a naturellement une signification spirituelle profonde. Elle nous rappelle en premier lieu « Le Livre des Changements », dans lequel le monde est considéré comme une transition d’un contraire à l’autre ; mais elle nous rappelle aussi le Tao-The-King. Ainsi que le saint taoïste gouverne le royaume (c’est-à-dire joue un haut rôle) en occupant la position la plus humble (c’est-à-dire la plus basse), de la même manière l’espace architectonique des temples tend à assimiler les directions opposées. Le bas pointe vers le haut et donc en germe contient la hauteur. Le haut pointe vers le bas et donc en germe contient la bassesse. En général, nous voyons que dans l’ancienne culture de la Chine – tout comme dans la philosophie d’Héraclite – tout contraire contient son contraire.

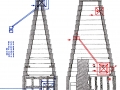

Rien ne pourrait être plus loin de l’esprit de l’Europe occidentale, dont le symbole plus puissant est sans doute la violente tension monodirectionnelle typique des cathédrales gothiques, qui font allusion à un élan vers le haut et vers l’infini, qui en principe ne peut jamais revenir sur lui-même. Est-ce que les deux structures que l’on voit dans les photos ci-dessous peuvent signifier quelque chose d’autre ?

Il faut remarquer que cette interprétation de l’espace architectonique sacré correspondait parfaitement à l’interprétation gothique du christianisme en tant qu’expérience spirituelle. Ce qui a signifié que, par exemple, jusqu’à l’événement du Pape François, les dirigeants de l’Église ont occupé toujours et de toute façon la place la plus élevée et se sont adressés aux fidèles toujours et de toute façon – en fait – de haut en bas. Chose tout à fait logique, puisque dans cette vision du monde un mélange des autorités et des personnes du peuple était impossible, au moins à l’égard de la structure hiérarchique et donc de la gestion du pouvoir temporel et doctrinal. Il est vrai qu’au niveau spirituel des nombreux saints ont exercé une très puissante influence justement parce qu’ils se sont dépouillés de tout pouvoir et de toute richesse. Mais ceux-ci (pouvoir et richesse) devaient, par contre, rester comme un attribut de tout sujet appartenant à la hiérarchie elle-même, qui plus était placée en haut d’autant plus devait augmenter ces attributs – qui en ce sens n’étaient nullement « mondains » – pour confirmer ainsi son éloignement du monde commun et sa proximité au divin.

Il semble donc clair que la papauté de François indique un tournant qui marque une époque de l’Église, qui se prépare à une interprétation de l’Évangile qui, vraisemblablement, aura peu à voir avec l’interprétation gothique, qui deviendra bientôt un passé on ne sait pas si glorieux ou inconfortable.

10. De telles considérations nous donnent à comprendre que des concepts tels que « progrès », « évolution » et similaires doivent être compris par un historien à l’esprit réellement ouvert dans une façon un peu moins absolutiste que celle de plusieurs intellectuels occidentaux. Peut-être dans le monde il n’y a pas et il n’y a jamais eu une et une seule ligne d’évolution, naturelle ou humaine. Peut-être soit la nature soit l’homme depuis toujours se développent dans des multiples directions, différentes ou parallèles, dans une succession de formes comparables mais toujours irréductiblement uniques et différentes.

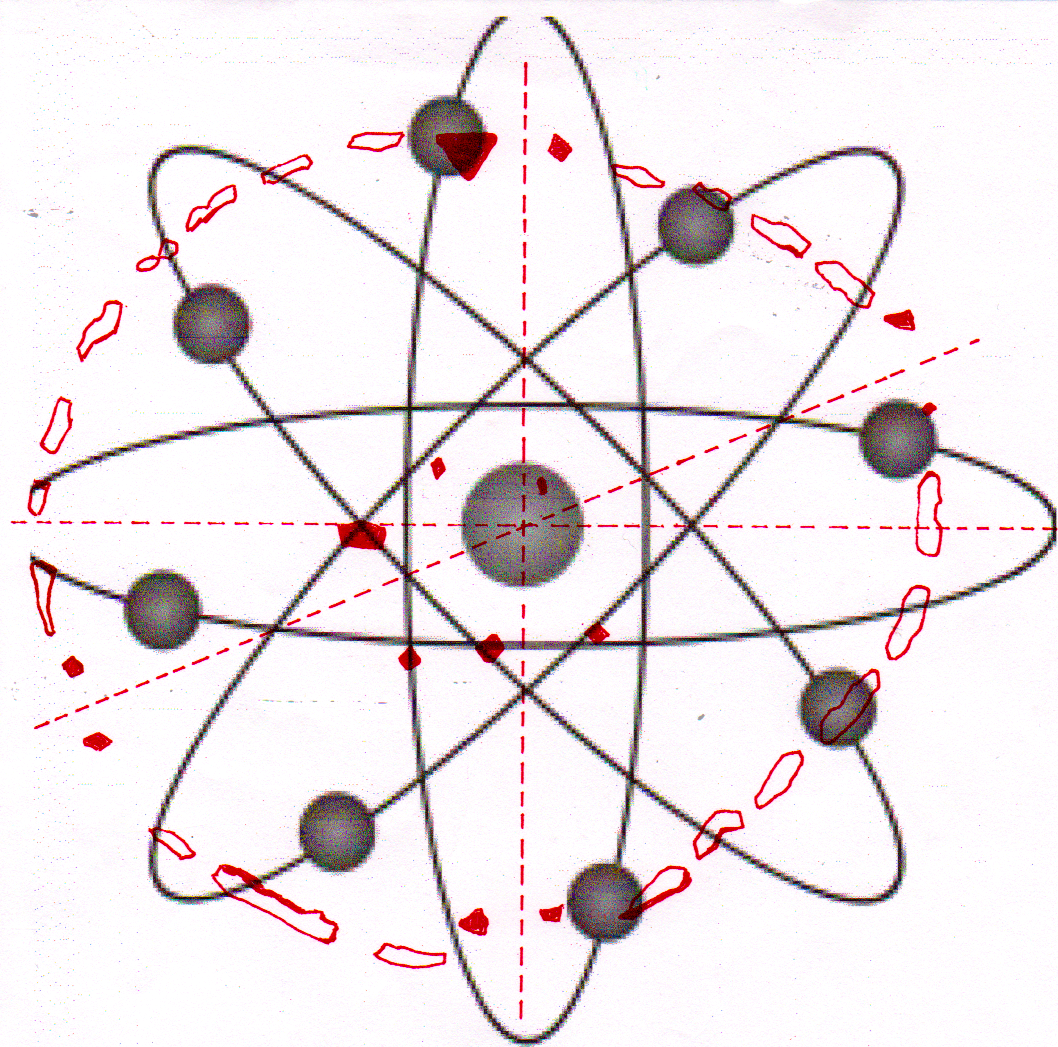

Donc, on ne peut pas se surprendre si dans The Snefru Code partie 7 dans la conception de la Grande Pyramide nous avons trouvé des traces de la théorie des champs unifiés, qui même aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de développer. Cette découverte montre que la science empirico-mathématique n’est pas un patrimoine exclusif de la modernité. Ni, par conséquent, elle ne représente un point d’arrivée irréversible de la connaissance humaine : elle a existé sous une autre forme depuis des milliers et des milliers d’années, a été oubliée, puis a été réinventée. Il est donc très probable que dans l’avenir son sort sera encore une fois le même. En effet, en notant ce qui est arrivé dans le passé, il n’est pas difficile d’imaginer que dans des milliers d’années les hommes vont oublier tout ce qu’ils sont appris, et qu’ils vont l’apprendre à nouveau, peut-être sous une forme un peu différente. Et, bien sûr, ils vont croire à nouveau, comme nous l’avons cru, d’être les premiers qui découvrent et maîtrisent les secrets de la nature au moyen des mathématiques.

Montrer que la conviction de l’absolue unicité et supériorité scientifique de notre culture n’est qu’une illusion : n’est-il pas ceci finalement le sens de notre recherche ? Que des civilisations qui ont atteint un degré de connaissance scientifique égal ou supérieur au nôtre ont existé et disparu sans que jusqu’à présent on ait eu idée de leur existence : n’est-il pas justement ceci que nous avons été en mesure de démontrer ? Ainsi, le sens de l’homme dans l’univers et dans l’histoire va bien au-delà des limites étroites imposées par l’évolutionnisme. Au contraire. L’évolutionnisme même se révèle finalement comme une idée enfantine et pré-critique de l’Occident, qui est encore à ses débuts de la compréhension du passé profond de l’humanité et donc aussi de ses propres origines – et de son propre destin.

DEUXIÈME PARTIE : Le test du carbone 14 et les problèmes gnoséologiques associés à son application

1. Reprenant le fil du raisonnement historico-herméneutique que nous avons fait au début de cet article, il faut rappeler que la condition de l’extrême incertitude à l’égard de l’âge absolu des restes archéologique a duré jusqu’aux années soixante du dernier siècle, quand on a trouvé le moyen de résoudre le problème de la datation des restes sur la base de la décroissance du carbone 14. Cette nouvelle méthode, même si elle a forcé des paléontologues et des archéologues à réviser à plusieurs reprises des datations que l’on croyait certaines, n’a pas encore atteint tous les sites archéologiques indistinctement. Cela est arrivé parce que la méthode fonctionne uniquement avec des restes de nature organique et il est impossible de l’appliquer lorsque il s’agit de dater des restes comme la pierre, la terre cuite ou les métaux. Ce type d’objets ne sont pas directement datés, mais indirectement par induction, c’est-à-dire quand il est possible de les associer avec une raisonnable certitude à des reste de nature organique. Mais cela ne se produit pas toujours et, en fait, il y a des cas extrêmement importants pour la discussion historico-archéologique dans lesquels on ne trouve pas moyen d’obtenir des conclusions dignes d’intérêt.

C’est le cas de tous ces endroits où les structures supposées très anciennes ont été occupées et réutilisées par des populations successives à celles qui les ont construites. De cette manière le site subi ce que l’on pourrait appeler une « pollution biologique » ; et en ce cas le test du carbone 14 ne peut pas être digne de foi. Pour donner un exemple facilement compréhensible : si quelqu’un pensait de pouvoir dater la cathédrale de Milan sur la base d’un test effectué sur une chaise de bois achetée dans les années soixante, il établirait de façon absolue l’âge de la chaise, mais non l’âge de la cathédral. La même chose se produit chaque fois que des nouveaux peuples s’emparent des constructions de ses prédécesseurs peut-être complètement inconnus. Les nouveaux habitants ont tendance à effacer les traces biologiques des vieux habitants : ainsi le test du carbone 14 se trouve toujours et de toute manière à faire avec des restes qui appartiennent à des cultures plus récentes et jamais ou presque jamais aux cultures originaires.

2. Cela semble être une fois de plus le cas de la Grande Pyramide de Gizeh. Quand près de la Grande Pyramide on a trouvé un reste qu’on a jugé du 5000 av. J.C., cette découverte n’a pas eu des conséquences pratiques de type historico-théorique. Cela est arrivé parce que, quant au reste, la généralité des découvertes indique toujours et de toutes manières des dates successives, que l’on croit qui peuvent confirmer les idées courantes à l’égard de l’histoire de l’Ancienne Égypte. Mais demandons-nous : comment pouvons-nous être sûrs que les restes d’époques même beaucoup plus anciennes (comme le 7000 av. J.C., qui plus ou moins correspond à l’époque du Cercle de Nabta Playa) ne sont pas été détruits et/ou couverts par ceux d’époques successives (donc aussi par ceux du 5000 av. J.C.) ? Il est bien évident que des certitudes de ce genre sont impossibles.

Le test du carbone 14 réalisé sur des fragments organiques extraits directement de la Grande Pyramide et d’autres édifices voisins à son tour a donné des résultats contradictoires. Bien que dans des nombreux cas il a indiqué systématiquement une date autour de 3100 av. J.C., dans un cas, cependant, a signalé une date plutôt inquiétante : 3800 av. J.C. Évidemment aucun professeur ne sait qu’en faire d’une telle datation, puisque l’égyptologie académique place la construction des Pyramides de la IVe Dynastie à une date autour de 2500 av. J.C. D’autre part, même ceux qui pensent que ces Pyramides appartiennent à un âge beaucoup plus ancien ne sont pas enclins à prendre en considération cette découverte. Des nombreux archéologues en fait acceptent les idées de John Anthony West et retracent l’origine des Pyramides à un âge autour de 10.000-11.000 av. J.C. ou même encore avant. Ainsi le 3800 av. J.C., vu qu’il n’appuie les idées de personne, a été rapidement mis en veilleuse. Comme si le test du radiocarbone – c’est-à-dire un procédé scientifique dont les résultats sont en général jugés objectivement et incontestablement certains –dans ce cas particulier n’avait aucun sens.

Par contre, si l’on prend au sérieux cette découverte, on pourrait ou même on devrait se demander si la construction des Pyramides de Gizeh n’a pas eu son début 1300 années avant la date « canonique » (c’est-à-dire en 3800 plutôt qu’en 2500 av. J.C.). Deuxièmement, on devrait se demander si les travaux n’ont pas été conclus environ six siècles plus tôt qu’on ne le croyait jusqu’à maintenant (comme suggèrent des nombreux restes qui indiquent comme résultat le 3100 av. J.C.). À ce stade, non seulement nous serions forcés de reculer la date des Pyramides, mais aussi de mieux calculer le temps qui a été nécessaire à leur construction : de quelques décennies à au moins sept siècles (une période de temps qui entre autres apparaît un peu plus raisonnable que les vingt années qui habituellement on attribue à un exploit inhumain comme celui de construire la Pyramide de Khéops).

Mais, bien sûr, une fois qu’on a rompu la digue de l’interprétation traditionnelle, nous pourrions aussi nous poser un autre genre de question. À savoir : l’intervalle de temps défini par ces dates – c’est-à-dire l’intervalle entre le 3800 et le 3100 av. J.C. – fait-il référence à la construction des Pyramides ou à leur restauration ? Et s’il se réfère à leur restauration, quel est le fondement pour établir la date à laquelle les travaux ont initiés pour la première fois ?

Encore une fois, personne ne peut raisonnablement dire qu’il y a des certitudes solides et définitives à ce sujet, surtout si l’on considère que lors de la réunion des géologues américains en 1991 a été acceptée la thèse de West et Schoch, à savoir que les signes d’érosion sur le Sphinx sont explicables seulement par des pluies torrentielles. Cette nouvelle théorie a causé une crise radicale de la datation traditionnelle du monument, parce qu’en Égypte on a eu des pluies de ce genre seulement jusqu’à 7000 av. J.C. Ainsi, non seulement on doit antidater de beaucoup de millénaires la construction du Sphinx, mais aussi et surtout l’utilisation du Plateau de Gizeh comme lieu de culte.

3. Nous avons une situation similaire aussi en Cuzco, Sacsaywaman, Macchu Picchu, et en bien d’autres places précolombiennes. Ces sont des cas, où même un œil non expérimenté peut immédiatement remarquer une importante discontinuité technique et stylistique entre les structures construites par les Incas et celles dont les Incas – interrogés par les conquistadores – vigoureusement rejetaient la paternité, en disant que « bien sûr » elles avaient été fabriquées par les dieux en époques lointaines. On doit reconnaître que c’est une réponse qu’aucun archéologue occidental – académique ou indépendant – n’est pas prêt à prendre pour bonne, aussi parce que dans nos pays personne ne croit plus aux dieux depuis au moins quinze siècles (tout au plus il y a quelqu’un qui est prêt à croire que la tradition des Incas appelle divinités ceux qui pour nous sont des plus rassurants extra-terrestres). Peut-être c’est pourquoi l’archéologie académique, puisqu’elle n’a pas d’autres candidats, a jugé bon d’attribuer même les gigantesques monuments aux Incas, sans trop se soucier pour justifier le fait qu’eux-mêmes en refusent la paternité.

Maintenant, ce ne semble pas une position que l’on pourrait définir scientifiquement fondée. Tout d’abord, nous observons qu’il n’y a aucune nouvelle que les Incas eux-mêmes aient jamais montré qu’ils possédaient la capacité de construire des monuments de ce genre ou même de les savoir restaurer. En effet, on constate que quand les gigantesques structures avaient des vides, ils étaient systématiquement remplis de pierres de petite taille encastrées ou cimentées entre elles de façon approximative. Donc, si ces monuments n’ont pas été construits par les dieux, probablement on doit les attribuer à des cultures qui n’ont rien ou presque rien à voir avec la culture Inca.

Malheureusement, cela semble aussi être un cas où il semble complètement inutile la tentative de résoudre le problème avec le test du carbone 14. Puisque ces sites pendant des nombreux siècles ont été occupés par des populations relativement récentes, le matériel biologique qui peut se trouver appartient presque en principe à ces populations, qui sont précisément celles qui affirment que ce sont les dieux qui ont construit ces murs cyclopéens. Par conséquent, la discussion sur ce sujet pour le moment ne peut être effectuée qu’au niveau de la comparaison du style et, surtout, de celle des différentes techniques de construction connexes aux différents styles.

4. En fait, à plusieurs reprises et de plusieurs côtés il a été remarqué comme les constructions que les Incas attribuaient à leur initiative manquent totalement de ces traits cyclopéens qui par contre sont typiques des bâtiments qui englobent où auxquels ils s’appuient. Bien loin de paraître d’origine divine, les murs Incas semblent juste les structures les plus banales du monde, formées par des pierres qui normalement ne dépassent pas le poids qui peut être soulevé et placé par une ou deux personnes au plus. Ces pierres assez souvent ont été laissées à l’état brut, ou bien ont été grossièrement carrées, avant d’être incorporées tant bien que mal avec d’autres pierres semblables, souvent sans l’utilisation d’aucun type de mortier. Des murs de ce genre, qui se rencontrent très facilement dans tous les âges et dans toutes les régions du monde (y compris dans les champs et les jardins de l’Occident moderne) cohabitent avec des structures mégalithiques polygonales gigantesques, formées par des pierres de granit travaillées d’une façon très fine. Ces polygones atteignent un poids qui dans certains cas est estimé à 400 tonnes et avec un nombre de bien quinze angles (mais il y a ceux qui prétendent en avoir vu un qui atteint l’incroyable record de 32).

Bien que ces polygones aient été couplés avec des tolérances de l’ordre de quelques millimètres, l’entreprise de mettre en place ces murs aurait été vraiment gigantesque. Par contre, comme nous le savons tous, les couplages atteignent une telle précision qu’il est impossible d’insérer une lame même mince dans les interstices (jusqu’à présent personne n’a été en mesure d’établir à la satisfaction le degré de tolérance avec laquelle à l’origine ont été réalisés les encastrements ; mais il faut dire qu’il y a des cas où on a difficulté à discerner le point de jonction de la roche vive au moins à l’œil nu).

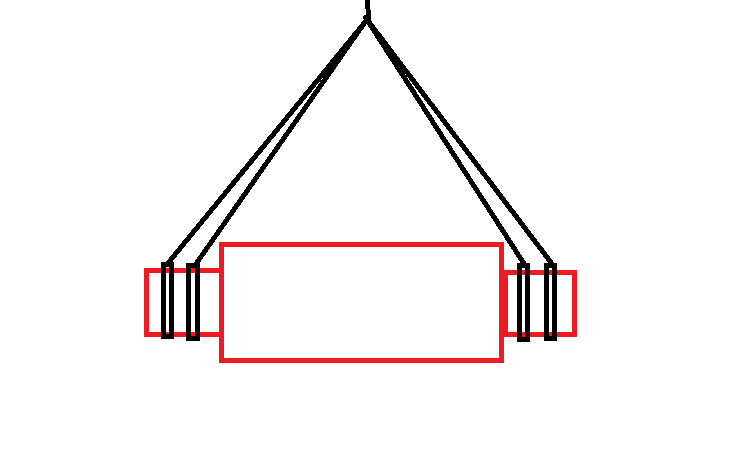

5. En outre, ces pierres montrent qu’elles ont été fixées entre elles au moyen d’un système de « clavettes » tout à fait semblable à celui qui a été relevé dans l’Ancienne Égypte, dont nous pouvons observer deux exemples dans les photos ci-dessous (dans la photo à gauche on peut voir une clavette dans laquelle on a trouvé un résidu du métal qu’on y a coulé)

Ceci est un détail de construction qui ajoute des difficultés de traitement de type métallurgique aux difficultés déjà énormes et au moins pour nous presque inimaginables au sujet du traitement et du placement de la pierre. En regardant ces photos il semble tout à fait clair que les polygones d’abord ont été encastrés parfaitement. Seulement à ce moment on y creusait la rainure dans laquelle finalement on coulait le métal liquide, qui communément on pense qu’il était du cuivre ou du bronze. Cela suppose que ces gens étaient capables de liquéfier le métal avec des fours qui pouvaient être déplacés dans les points du chantier où au fur et à mesure on devait couler le métal, des points qui dans un endroit comme Sacsaywaman sont éloignés même des centaines de mètres. Ou bien on doit penser qu’ils avaient à disposition des creusets capables de garder le métal à l’état liquide même après beaucoup de temps après qu’on l’avait retiré du four.

6. Cet ensemble de difficultés techniques a poussé de nombreux historiens et archéologues indépendants à conclure que entre ces structures et les constructions Incas inévitablement doit y avoir une nette discontinuité soit chronologique que culturelle. Et cette observation semble parfaitement raisonnable ou même tout à fait évidente. Tellement évidente que, si ce n’était à cause de l’opposition qui trouve dans l’histoire et l’archéologie officielles, on ne perdrait pas de temps pour en discuter. Pour établir un parallèle compréhensible : si un touriste voit dans le milieu de la savane africaine une carcasse d’une jeep réutilisée par une tribu « primitive » comme poulailler, il ne va certainement pas à attribuer la construction de la voiture aux mêmes personnes qui l’utilisent comme poulailler. Mais alors que nous savons très bien qui a construit la jeep (et nous avons aussi une idée de l’appareil technique nécessaire pour la construire), dans le cas des structures cyclopéennes de l’Amérique du sud il ne semble pas que soit restée trace aucune de la culture ou des cultures qui les ont construites. Tout ce que nous savons c’est que par rapport aux structures cyclopéennes les murs Incas semblent précisément ceux d’un poulailler. Cela a conduit nombreux chercheurs à penser que non seulement la culture qui les a construites est différente, mais qu’elle est énormément plus ancienne que celles qui habituellement sont appelées « précolombiennes ». Mais il n’est pas clair pour personne à quelle distance de temps on peut ou on doit pousser cette datation.

D’autre part, les images que nous pouvons voir ci-dessous, prises en Macchu Picchu, Ollantaytambo et Cuzco, semblent ne laisser aucune place au doute. Vraiment la question est de savoir comment on peut raisonnablement croire que les constructeurs des murs qui se superposent aux murs inférieurs et/ou les englobent peuvent être les mêmes qui ont construit ces derniers. Ou bien que leurs connaissances générales concernant le travail de la pierre – et donc leur science, leurs mathématiques, leur technique, leurs instruments et normes de travail, pas moins que l’esprit, le sens qu’ils donnaient à leurs bâtiments – puissent avoir les mêmes racines

Bien sûr, dans des domaines tels que l’histoire et l’esthétique on ne peut rien imposer à personne, même l’évidence. C’est pourquoi l’archéologie officielle – en base de l’autorité morale qui sans aucun autre fondement découle du caractère officiel de ses affirmations – soutient tranquillement que, par exemple, ce gigantesque bloc de granit rose de Ollantaytambo, que l’on peut voir dans la première rangée de photos à droite, pesant plusieurs dizaines de tonnes, travaillé de manière très fine, a été mis en place par les mêmes personnes qui l’ont utilisé pour y appuyer d’une façon approximative des pierres brutes ou travaillées tant bien que mal. Et ça ne vaut pas grande chose objecter que même le premier chroniqueur arrivé à Sacsaywaman après la conquête espagnole, Garcilaso de Vega, ne pouvait pas comprendre comment ces pierres pouvaient avoir été mises ensemble sans l’aide du diable. Encore moins ça aurait de l’importance de souligner qu’il n’y a aucun sens – ni architectonique ni encore moins esthétique – construire des fondations colossales qui apparaissent presque inhumaines pour après les utiliser pour des constructions tout à fait communes et banales, dont un retraité en bonne forme physique peut construire une imitation dans son jardin. Autant vaudrait que l’on mette un moteur d’une Ferrari dans le châssis d’un side-car, on pourrait dire. Mais la culture académique, dans des cas comme celui-ci, a tendance à abandonner le bon sens commun pour sauvegarder son propre sens historique-archéologique. Par conséquent, dans les universités à travers le monde, les professeurs d’archéologie répètent, avec le ton de celui qui a Dieu de son côté, que les Incas sont les auteurs des deux structures.

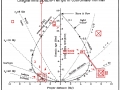

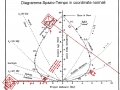

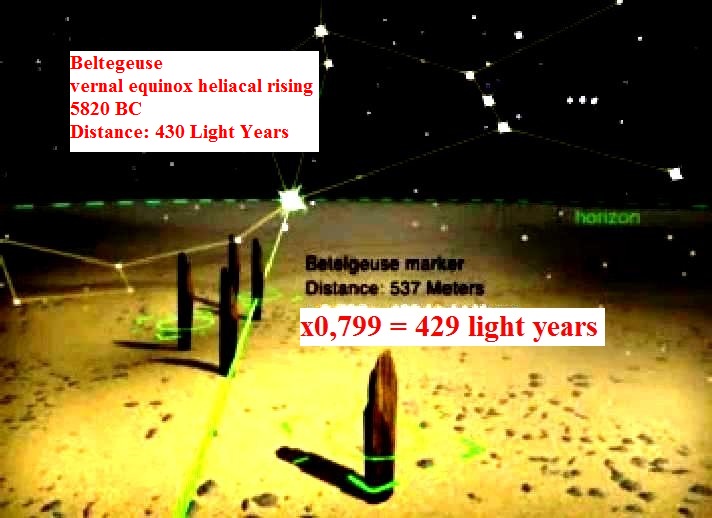

7. D’autre part – en dépit de l’obstination avec laquelle une certaine classe « officielle » continue sa défense de la thèse que les murs polygonaux comme ceux de Macchu Picchu ou de Ollantaytambo sont l’œuvre des Incas – depuis un certain temps a été créé un courant herméneutique de plus en plus répandu et majoritaire qui, contre un certain genre de cécité académique, dans la différence qualitative et stylistique des structures reconnaît une claire et distincte stratification culturelle et chronologique. Ce courant sans aucune hésitation attribue les murs polygonaux mégalithiques à une civilisation qui existait avant celle des Incas – même si, bien sûr, il est difficile de s’entendre sur la nature de cette civilisation et sur le moment de sa naissance et sa disparition. En fait, la seule structure qui a fourni un point d’appui à une tentative de datation est celle de Tiahuanaco. Ici, au moyen de l’archéoastronomie, on est arrivé à penser que cette ville avait été construite autour de 13.000 av. J.C., parce qu’on a découvert que l’alignement du temple aux solstices – qui aujourd’hui est, bien que légèrement, inexact – était juste à ce moment du cycle de précession.

On est arrivé à cette hypothèse parce que, comme nous l’avons vu abondamment dans les parties précédentes de ce travail, l’angle d’inclinaison du pôle terrestre par rapport à celui de l’écliptique oscille dans les millénaires entre le 21°,5 et le 23°,5. Et cette oscillation a évidemment un effet aussi sur l’angle qui est entre les deux solstices opposés. Pour cela, si nous imaginons que le temple de Tiahuanaco a été construit autour de 13.000 av. J.C., l’alignement du temple aurait été parfait. Ce fait a conduit à l’hypothèse que sa construction a été effectuée à ce moment-là, parce que vraiment il est difficile de penser que les constructeurs ont commis et accepté une erreur de ce genre. En fait, de ce que nous pouvons comprendre soit par les restes archéologiques que par la tradition mythique, pour ces gens l’alignement aux solstices n’était pas une banale décoration esthétique, mais un élément rituel-religieux très important, peut-être le plus important de tous. Aligner le temple du Soleil signifiait lier sacramentalement la ville et le peuple avec la divinité protectrice, lui rendre hommage, la glorifier, se conformer à sa volonté toute-puissante. Une erreur dans l’alignement devait donc être comprise comme une sorte de sacrilège : comment peut-on penser que les constructeurs l’on fait passer comme un défaut quelconque, surtout après avoir couplé la pierre de telle manière qu’il est impossible y faire passer un cheveu ? Mais en dehors de ces considérations d’ordre culturel, placer Tiahuanaco en 13.000 av. J.C. a pour soi le fait qu’il rend possible de penser que la mystérieuse culture qui a érigé les murs cyclopéens a déjà disparu plusieurs millénaires avant les Olmèques, la civilisation qui est censée être à l’origine de toutes les cultures précolombiennes que nous connaissons. Un fait de ce genre justifierait parfaitement que les Incas ne savaient rien des constructeurs des murs cyclopéens au moment où ils ont été interrogés par les Espagnols. Cela pourrait nous pousser encore à penser que les Olmèques non plus n’en savaient quelque chose, eux qui sont estimés d’être à la base de cette tradition mythique qui les voulait construits par les dieux dans les temps anciens. Une interprétation qui ne devrait pas surprendre personne, si même Garcilaso de Vega – qui selon la théorie évolutionniste appartenait à une culture beaucoup plus avancée que celle des Incas – ne sachant mieux faire, a attribuée telle construction définitivement au diable. Qui est une créature maligne, mais de toute façon douée de pouvoirs magiques.

8. Cette association au divin des structures cyclopéennes, commune tant aux Incas qu’aux envahisseurs européens, nous fait soupçonner que la mystérieuse culture qui les a construit, en dépit d’être tellement ancienne d’avoir été totalement oubliée, devait être de toute manière techniquement et scientifiquement beaucoup plus avancée – au moins dans certains traits – que celle de ceux qui sont sentis obligés à attribuer leur paternité aux dieux. Ce serait une nouvelle confirmation que l’évolution ne procède pas selon une seule ligne irréversible. Au contraire, si cette datation et la nouvelle attribution résultaient exactes, ce serait une preuve que ce dogme de la religion de l’évolution que nous avons discuté ci-dessus – c’est-à-dire que l’homme a colonisé l’Amérique du sud autour de 10.000 – 15.000 av. J.C. – doit être sans faute reconsidéré. Ou mieux : que tout ce que l’on pensait de savoir quant à l’histoire et à la préhistoire et quant à la position et au destin de l’homme dans le cosmos doit être mis en doute et repensé. Et nous allons voir comment les restes archéologiques que nous allons analyser nous donneront une poussée nouvelle et peut-être décisive dans cette direction. Ce sera la preuve empirique indiscutable d’une observation qui nous va obliger à revoir nos dogmes, nos idées fixes, nos habitudes de pensée obsolètes. Des murs cyclopéens de l’Enceinte d’Alatri, si injustement laissés de côté comme un monument plutôt insignifiant d’époque romaine, nous viendra la preuve indubitable que les connaissances chimiques de ces gens se trouvaient plusieurs étapes en avant à l’égard des nôtres (au moins dans certains secteurs).

D’après les photos que nous allons montrer le lecteur pourra facilement conclure que pour ces anciens constructeurs la pierre n’était pas un matériau dur, difficile à extraire, à transformer et à transporter. Par contre, pour ces personnes la pierre était une substance familière, aussi familière, confortable et bon marché qu’est le plastique à notre époque. Et nous pourrons voir comment cette découverte peut aider à éclairer le mystère de la technique de construction utilisée pour les travaux mégalithiques de l’Ancienne Égypte et de l’Amérique précolombienne.

Enfin, nous espérons que ces découvertes vont pousser nos chimistes et nos physiciens à changer la direction de leurs recherches, de sorte qu’ils soient en mesure de comprendre et donc d’utiliser des possibilités de transformation de la matière qui sont encore complètement hors de notre portée. Il s’agit de possibilités qui peut-être seront capables de sauver notre monde d’une de ses nombreuses perspectives d’autodestruction : celle d’étouffer dans ses déchets, si brutalement similaire à celle par laquelle un organisme peut étouffer dans ses propres excréments.

TROISIÈME PARTIE : Une possible datation de l’ « Enceinte d’Alatri » basée sur la comparaison stylistique avec d’autres cultures méditerranéennes

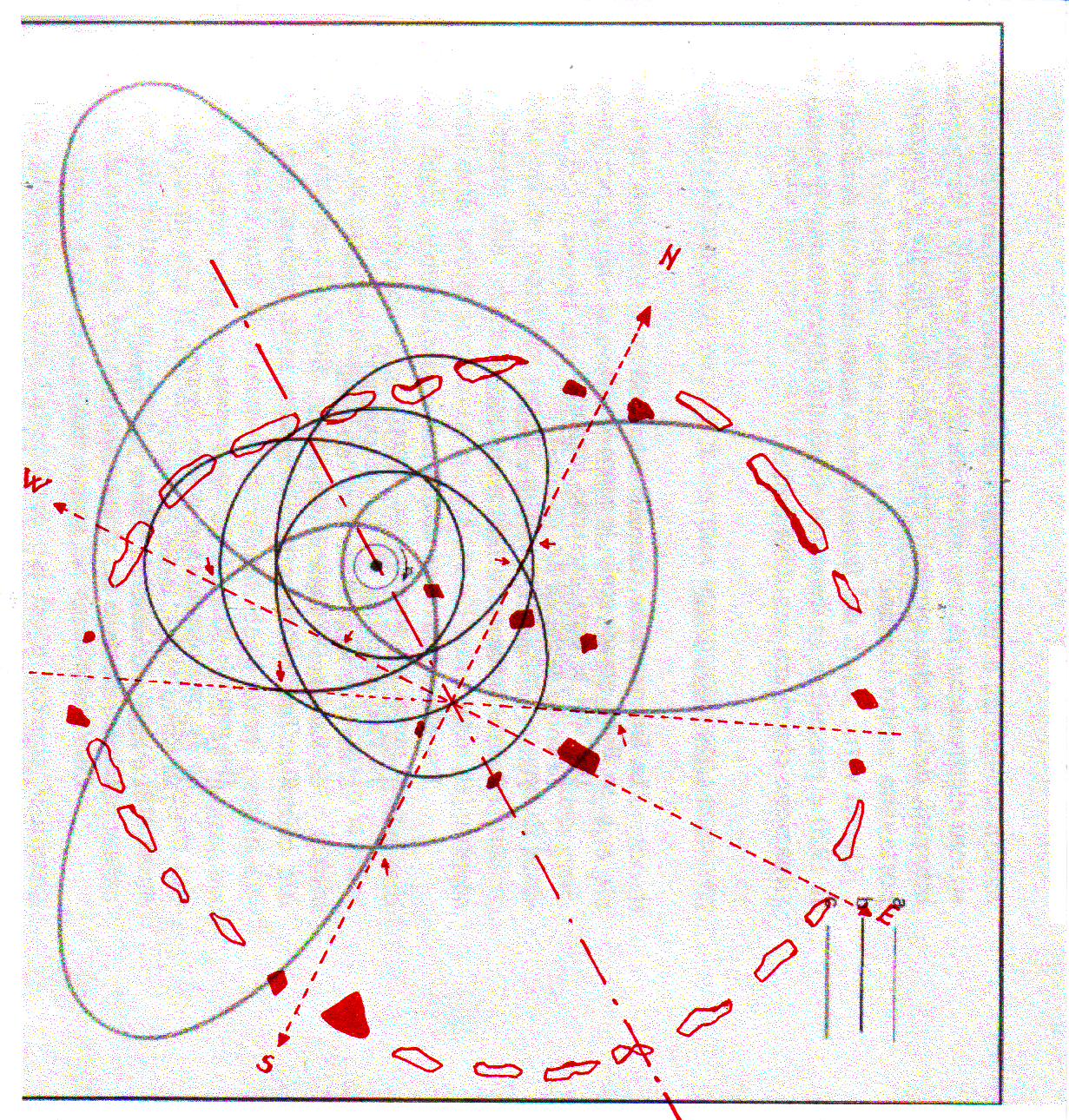

1. Les cas dont nous avons parlé jusqu’à présent sont désormais très célèbres, assez pour être presque un lieu commun des recherches et des discussions historiques et archéologiques actuelles. Mais il y a un cas beaucoup moins célèbre, mais peut-être pas beaucoup moins important, qui en théorie devrait être d’intérêt pour les historiens et les archéologues italiens bien plus que les restes des cultures précolombiennes. Il s’agit de l’ « Enceinte supérieure d’Alatri » (« Cinta superiore d’Alatri »), au sommet de laquelle il y a maintenant une église qui s’appuie aux restes plus internes et plus élevés de l’ancienne structure mégalithique. Devant et autour d’elle il y a un jardin, adapté à parc pour enfants. En dehors de ces structures, qui sont les parties mieux conservées du complexe, il y a une enceinte plus externe d’environ quatre kilomètres de long. Même celle-ci, au moins dans certains traits, est encore en très bon état. À l’intérieur de ces limites on a construit celle que – en nous adaptant à un usage commun – nous pouvons appeler « la vielle ville ».

En Alatri, tout comme dans l’Amérique précolombienne, les restes des puissants murs cyclopéens ne sont pas finis sous un tas de débris. Au contraire, en raison de leur extraordinaire robustesse et de leur position favorable ils ont été réoccupés et réutilisés par des gens qui – on peut supposer – aussi dans des temps très anciens ignoraient absolument l’identité de ceux qui les avaient construits. À Alatri il est arrivé exactement ce qui est arrivé à Cuzco ou à Ollantaytambo. Là, après les Incas, les Espagnols aussi ont utilisé les murs anciens, parmi lesquels jusqu’à présent vivent leur vie quotidienne les descendants soit des indigènes que des conquistadores. On peut le supposer, sans n’en savoir de plus que ce rien qu’en savaient leurs ancêtres il y a désormais quatre cents ans.

2. Il est bien évident que dans un tel contexte la méthode de datation du carbone 14 n’a aucune chance d’être employée avec un minimum de fondement. Donc, faute de coups sensationnels du hasard ou de non moins sensationnels développements de la méthode de datation scientifique-quantitative, nous n’avons aucune chance de dater scientifiquement ces structures, qui semblent encore plus silencieuses et anonymes des Pyramides de Gizeh. En fait, mis à part le style des murs, les seuls signes reconnaissables de l’identité culturelle de ses constructeurs sont des symboles phalliques qui ont été gravés sur l’entrée inférieure qui, peut-être pour cela, est traditionnellement appelée « Porte de la fertilité ». Par les symboles phalliques on peut conclure avec une certaine sûreté que dans cette culture l’organe sexuel masculin a été sacralisé parce qu’il a été associé à une conception de la sexualité humaine qui la voyait intimement connexe au divin.

C’est un fait pour nous très étrange, étant donné que l’Europe occidentale de la Réforme et de la Contreréforme a placé la sexualité parmi les choses dont il est beau ne pas parler, sinon exactement comme des choses diaboliques. Par conséquent, depuis de nombreux siècles dans les espaces sacrés soit catholiques que protestants la nudité n’est tolérée pour aucune raison, à moins que ne soit pas une œuvre ancienne d’un certain intérêt historique ou touristique. Mais si l’horreur des organes génitaux apparaît comme évidente pour le sens de la pudeur éthique et religieuse de notre culture, il n’y a pas historien et archéologue qui n’ait connaissance du fait que dans d’autres cultures même très raffinées – y compris l’Ancienne Égypte, la culture païenne classique et la culture hindoue – les organes génitaux étaient considérés sacrés ou même assimilés à des divinités au sens strict. Une chose qui, une fois que l’on a abandonné nos préjugés, on peut comprendre très bien. La puissance de générer peut, en fait, être assimilée à la capacité des mortels de transcender la mort et donc aussi le temps et la caducité de la condition humaine. Un phallus en érection ou un vagin, comme ils sont les moyens de la génération, plutôt que comme une honte peuvent bien être considérés comme des symboles de la vie éternelle, destin de l’homme ; ainsi que la condition des dieux, qui par leur essence, ne connaissent pas la mort.

Donc, puisque la porte où ont été gravés les phallus est alignée avec le soleil de l’équinoxe, nous pouvons supposer que c’était une façon d’associer la capacité du phallus de féconder le vagin à celle du Soleil qui féconde la terre. Mais même si ces indications révèlent quelque chose, cependant elles restent très, très génériques. En effet, comme on sait, nous trouvons cette façon de considérer le Soleil répandue dans le monde et dans toutes les époques. Seulement dans de cas très rares le Soleil n’a pas été considéré comme divinité ou a été considéré comme une divinité féminine. Ainsi, grâce à l’interprétation de ces symboles nous n’arrivons pas à connaître quelque chose de vraiment spécifique à propos de l’identité culturelle des auteurs des murs, et rien du tout à propos de l’époque de leur construction.

3. Vu la situation, celui qui veut enquêter sur l’âge de l’Enceinte des murs d’Alatri est situé dans les mêmes conditions de ces archéologues qui n’avaient pas encore à disposition la méthode du carbone 14. Tout ce qu’on peut faire encore aujourd’hui est donc d’observer les murs et d’essayer de déterminer si leur style doit être considéré ou non homogène et continu au regard de celui des constructions qui les ont englobés ou qui se sont superposés à eux. Et cela est une tâche que l’on exécute bientôt, puisque même l’observateur le plus distrait et mal informé réalise immédiatement que les structures mégalithiques n’ont rien à voir avec celles successives, y compris celles de la période romaine qui peuvent être vues dans la région.

Mais en plus de cela, nous pouvons faire une comparaison stylistique avec des structures qui peuvent être considérées, au moins heuristiquement, d’époques proches, et dont il est légitime de supposer que peuvent avoir eu une influence sur ces constructions. De cette façon on peut espérer d’arriver à une datation qui – quoique sur une base de connaissance beaucoup moins solide du carbone 14 – peut satisfaire au moins ces paramètres stratigraphiques-stylistiques qui ont caractérisé l’archéologie jusqu’aux années soixante.

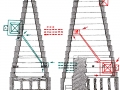

Dans une étude de ce genre il sera difficile se passer d’associer les murs d’Alatri avec les murs grecs de style mycénien, communément datés autour de 1000-1200 av. J.C. Ce sont des murs qui, tout comme ceux d’Alatri, peuvent encore être admirés en bon ou, dans certains cas, en excellent état. Comme il est évident, les murs polygonaux ne sont pas un type de structure qui peut être caractérisée dans un style bien défini, distinguable et reconnaissable à première vue, comme celui du temple de l’Ancienne Égypte par rapport à celui de l’antiquité classique païenne. Pourtant, même ce genre de construction, en celle qui peut sembler une banalité géométrique de l’ensemble du projet, a sa propre caractérisation. Les polygones particuliers montrent leur propre style – bien que sommaire – qui est différent selon les lieux et les cultures, et en s’encastrant entre eux donnent lieu à quelque chose comme un rythme caractéristique. Mais puisque, en fait, ce genre de ressemblances et de différences ne peut pas être facilement défini, il vaut mieux, pour ainsi dire, « donner la parole » aux monuments eux-mêmes et observer avec attention les photos ci-dessous

Même à première vue, il n’est pas difficile de remarquer la ressemblance frappante entre ces deux segments de murs, de telle manière que toute personne, même si elle n’est pas un spécialiste dans le domaine pourrait facilement penser que les deux photos ont été prises dans deux parties différentes

de la même structure. Au contraire, dans un cas (photo de gauche) il s’agit d’une section de l’Enceinte des murs d’Alatri, tandis que dans l’autre il s’agit des murs de Mycènes. Mais la tâche que nous nous fixions était exactement celle-ci : associer au niveau soit historique et chronologique que stylistique-culturel l’Enceinte d’Alatri avec d’autres similaires sur la base du fait que

1) elles présentent une parenté évidente de type technique et esthétique-stylistique

2) elles se retrouvent dans une position géographique compatible avec la possibilité d’influences plus ou moins réciproques

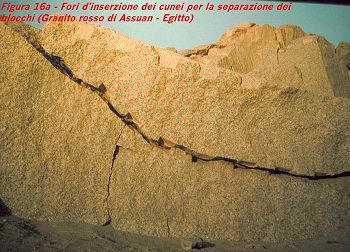

À ce point nous constatons que les murs mycéniens ou de style mycénien sont les premiers que nous devrions envisager. Par contre, quoique avec une certaine perplexité, nous devrions exclure les murs de l’Ancienne Égypte que pourtant pour d’autres raisons apparaissent au moins comparables à ceux-ci. Les polygones de l’Ancienne Égypte, en fait, ont une forme individuelle et donc causent un rythme géométrique global tout à fait différent de celui typique d’Alatri et de Mycènes. Le nombre des angles apparaît statistiquement assez inférieur (souvent sont 4, même si en des cas assez rares on arrive à 12) et la structure est beaucoup plus linéaire, de sorte qu’on en remarque l’hétérogénéité seulement dans certains points. Pour le reste ces murs apparaissent assez semblables aux murs « normaux », c’est-à-dire avec une allure à tendance orthogonale avec quelques interruptions ici et là, comme on peut voir dans les photos ci-dessous

Pour des raisons totalement différentes il est difficile de prendre en considération les murs cyclopéens de l’Amérique du sud, comme ceux de Cuzco et de Sacsaywaman, bien que dans certains points soit possible identifier une certaine parenté de type esthétique. Mais dans ce cas on hésite à associer ces constructions, parce que l’Amérique du sud est géographiquement trop lointaine pour pouvoir supposer, sans d’autres fondements, qu’elle puisse avoir échangé des influences culturelles avec un endroit comme Alatri, alors qu’une hypothèse de ce genre a été faite, et avec des très bonnes raisons, dans le cas de l’Ancienne Égypte. Nous disons cela parce que dans l’Ancienne Égypte comme en Amérique du sud on trouve des coutumes religieuses semblables, telles que la momification des cadavres, la déformation crânienne et la construction de pyramides (quoique dans un style radicalement différent). Au lieu de cela, dans le cas d’Alatri on peut identifier comme le seul point commun avec l’Amérique du sud le culte du soleil. Et cela semble vraiment un point d’appui trop vague pour suggérer une influence réciproque.

4. En plus de la Grèce mycénienne, aussi à Malte, Tyr, Hattusa et dans d’autres sites du bassin méditerranéen, on peut observer des murs qui montrent d’avoir avec Alatri et Mycènes un système de ce que Ludwig Wittgenstein aurait peut-être appelé « ressemblances familiales » (la photo ci-dessous est du temple de Gozo)

C’est précisément pour cette raison que, au moins à première vue, on voudrait prendre en considération aussi ces restes pour notre recherche à laquelle ils ajouteraient un autre élément de charme et d’intérêt. En particulier, l’association avec le style mycénien des temples maltaises pourrait faire antidater l’origine de cette technique particulière de construction d’au moins deux mille ans. Cependant, quand on cesse d’observer ces monuments de façon, pour ainsi dire, « panoramique » et on essaie de voir plus en détail, il devient difficile de déterminer si la qualité de l’exécution et celles des accouplements est la même que celle d’Alatri et de Mycènes. Des murs comme ceux du temple de Ggantija – juste comme exemple – sont tellement érodés que, en des points, on peut en toute tranquillité faire passer la main à travers le mur. Dans ce cas, pour arriver à des conclusions raisonnablement certaines, il faudrait faire une enquête approfondie sur place pour se rendre compte s’il y a des joints en bon état. Et, s’il y en a, vérifier si leur qualité est comparable à celle des murs d’Alatri.

À regarder de plus près, même les joints de l’Enceinte d’Alatri dans certains endroits à première vue peuvent sembler bruts et approximatifs, puisque dans la part plus externe les joints sont parfois très endommagés. Ainsi, on peut avoir l’impression que les blocs sont séparés par des fissures de plusieurs millimètres, voire de plusieurs centimètres d’épaisseur. Mais c’est juste une apparence très trompeuse. Si simplement on observe avec attention on remarque immédiatement que les faces des polygones sont accouplées avec une précision qui ne peut être définie que simplement extrême. Dans certains cas, même avec un objectif 10x il est difficile de distinguer la ligne de jointure.

Dans les photos ci-dessous nous mettons un accouplement de l’Ancienne Égypte à côté d’un d’Alatri. Nous pouvons assurer le lecteur que, sauf pour les défauts externes que l’on doit à une plus grande érosion, les murs d’Alatri n’ont rien à envier à ceux de l’Osireion ou de la Chambre du Roi ou à d’autres chefs-d’œuvre justement célèbres de l’architecture de l’Ancienne Égypte. Les murs d’Alatri sont ceux de la photo de droite et nous avons indiqué avec une flèche le point où la jointure est encore parfaitement intacte. Dans les deux cas il faut noter qu’il est très difficile de distinguer le point de jointure de la roche vive (plus tard nous allons montres d’autres images pour corroborer ultérieurement la validité de la comparaison)

Donc à Alatri le défaut externe – si pourtant il est vérifiable – ne semble pas la conséquence de la mauvaise qualité de la construction, mais, plutôt, de l’exposition séculaire aux processus d’érosion de toutes sortes. Ces processus ont manifestement agi d’une façon plus visible juste à proximité de la part externe de jointures, qui sont le point faible de cette structure, pourtant très robuste, qui a été réalisée avec un calcaire qui semble de bonne qualité.

5. Donc, les murs d’Alatri, analysés avec la « vieille » méthode de l’attribution stylistique, apparaissent des œuvres d’influence mycénienne, situées dans une époque qui devait être à peu près entre 1200 et 800 av. J.C. Mais, en dépit de celle qui semble une évidence irréfutable, on a formé une tradition herméneutique consolidée – qui au fil du temps est devenue l’un des nombreux dogmes mineurs dont est parsemée la moderne théologie archéologique-évolutionniste – qui considère l’Enceinte d’Alatri comme un ouvrage construit par les Romains. Par conséquent, nous avons des datations qui la placent dans le premier ou le second siècle av. J.C. Pas étonnant du tout que cette tradition n’a pas été formée à partir de l’observation et de la comparaison des styles et des techniques de construction dans le bassin méditerranéen, mais plutôt de l’interprétation de certains écrits de l’époque romaine, qui par des nombreux auteurs sont jugés plutôt obscurs et de douteuse interprétation.

Bien sûr, personne ne veut mettre au pilori les écrivains et les écrits anciens ou ceux qui les étudient et les interprètent. Encore moins on veut refuser l’aide qu’ils peuvent nous offrir dans la reconstruction des événements qui se sont produits dans le passé. Ce que nous voulons souligner c’est plutôt une délicate question de méthode à propos de l’utilisation de ces sources dans la datation d’un monument comme celui d’Alatri. Une question qui est très similaire à celle que nous avons abordé au début quant à l’utilisation de la cartouche de Khéops pour l’attribution et la datation de la Grande Pyramide.

Supposons que dans les alentours d’Alatri il y avait un auteur romain qui dans un écrit parfaitement conservé affirme d’une manière qui ne donne lieu à aucune incertitude que l’Enceinte a été construite, par exemple, par un éminent patricien son parent. Dans ce cas aussi nous n’aurions pas seulement le droit mais aussi et surtout le devoir de douter de la véracité de la déclaration. En fait, il semble désormais établi que les Romains depuis le cinquième siècle av. J.C. préféraient des méthodes de construction différentes des murs polygonaux. Ces constructions par contre semblent appartenir à une culture, un style et une technique qui, pour ce que nous en savons jusqu’à présent, ne semblent du tout typiques ni des Romains ni du monde païen, vaste et varié, qui s’était formé dans le bassin méditerranéen à partir de la fin du Moyen Âge hellénique (soit environ le 600 av. J.C., le temps de la première version écrite de l’Iliade et de l’Odyssée).

Il faut se rappeler que même les Grecs classiques, tout comme les Incas, on construit une partie de leurs monuments les plus célèbres en les appuyant au restes colossaux de l’architecture cyclopéenne – ou en les englobant – restes que nous attribuions à la civilisation mycénienne. Le problème est que ces restes par les Grecs n’étaient pas du tout considérés comme nous les considérons, c’est-à-dire comme « restes de l’architecture mycénienne », parce qu’ils ne considéraient pas l’histoire comme une succession de cultures et donc aussi de techniques de construction destinées à naître et à passer le long d’une ligne évolutive unique et irréversible. Encore moins ils pensaient que quelques siècles avant les guerres médiques avait existé sur leur terre une « culture mycénienne ». Au contraire – comme il peut être vu aussi de la lecture d’Hérodote – les Grecs classiques pensaient qu’à cette époque le monde était peuplé par des êtres divins, les Géants de Thrace. Donc, il est logique que Pausanias, un auteur du deuxième siècle av. J.C., se référant à l’Enceinte de Tyr, écrivait dans le ton de celui qui parle d’un fait tout à fait évident

Le mur, et tout ce qui reste des ruines de la ville, est l’œuvre des Cyclopes : il est construit avec des pierres si grandes qu’un joug de mules ne serait pas capable de déplacer même la plus petite d’entre elles.

Le contenu et le ton de ces phrases rappellent immédiatement les réflexions de Garcilaso de Vega et, surtout, la manière dont les Incas répondirent aux questions des conquistadores à propos des murs de Sacsaywaman. Et en partant de cela nous pouvons déduire avec certitude l’une des raisons pour lesquelles tant dans l’Amérique du sud précolombienne comme dans la Grèce classique on a décidé de construire sur les ruines des inexplicables colosses. En raison de la divinité ou de la sémidivinité qu’on attribuait à leurs constructeurs, les restes cyclopéens et les lieux où ils se trouvaient étaient considérés comme sacrés, c’est-à-dire proches des dieux. D’autre part, on note que – à l’exception de celle d’Alatri – des nombreuses et importantes structures sacrées du Latium ont été construites sur les ruines de ces murs. Il suffit de penser à la célèbre abbaye de Cassino, que repose sur des restes de murs une part de ses fondations, tout comme autrefois faisait le temple romain qui a été remplacé par l’abbaye.

6. En fait, celui qui compare les restes des murs mycéniens datant de 1200-1400 av. J.C. avec les édifices qui de différentes manières y ont été appuyés à des dates postérieures, se rend compte immédiatement comment entre ces structures il y a une discontinuité de style qui semble radicale. C’est un peu ce qui se passe dans le présent quand on place à côté un meuble d’époque restauré et un meuble moderne en formica ou en métal poli. L’effet esthétique peut aussi être très convaincant et à sa façon harmonique, mais il s’agit d’une harmonie qui résulte d’un contraste. C’est aussi le cas des murs polygonaux qui peuvent être admirés à Delphi, qui – nous notons en passant – ressemblent de manière très évidente à ceux de l’Enceinte d’Alatri.

Par contre, les constructions typiques de la culture qui s’est développée en Grèce à partir du sixième-septième siècle av. J.C. ne ressemblent pas, même de loin, à ces restes sur lesquels elles ont été appuyées, comme l’on peut clairement voir dans l’image ci-dessous. La régularité et la parfaite symétrie des colonnades, des architraves, des murs et des escaliers de la Grèce classique sont en plein contraste avec l’hétérogénéité radicale des différents éléments des murs cyclopéens, où il n’y a une seule pièce égale à l’autre, et où des pierres énormes sont encastrées avec des pierres relativement petites

Bien sûr, personne ne songerait à nier que cette incorporation a été faite de façon vraiment excellente et qu’elle a donné lieu à un résultat esthétique tout à fait extraordinaire. Par contre, une image comme celle ci-dessus nous montre que les Grecs classiques ont su construire leurs édifices sacrés d’une manière qui est en harmonie à la fois avec le paysage et avec les ruines qu’ils ont utilisées comme fondations. Mais, de toute façon, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer une très claire discontinuité stylistique, qui suggère que la vision du monde de ceux qui ont imaginé ces différentes structures était profondément différente. Le symbole architectural ne semble pas exprimer le même sentiment de la vie ou, comme on dit parfois avec un terme plus philosophique, la même Weltanschauung.

Par conséquent, même si un historien grec avait attribué les restes de Tyr au génie d’un architecte de son temps (et peut-être « à la manière du siècle des lumières » s’était moqué de ceux qui les attribuaient aux Cyclopes), précisément pour cette raison un historien actuel – étant même trop à l’aise dans une telle modernité – aurait le devoir de douter de cette nouvelle. En fait, les différents styles de la construction qui sert de fondation et de celle qu’y repose montrent une stratification et donc inévitablement aussi une distance culturelle. Des différentes idées quant à l’espace sacré correspondent inévitablement à des différentes idées de la vie, qui trouvent une expression profonde et décisive aussi bien dans les différents styles architecturaux et artistiques que dans l’éthique et dans les dogmes religieux ou dans les systèmes métaphysiques.

Le même raisonnement s’applique au cas que nous sommes en train de traiter. Même en supposant que le passage de Vitruve et la plaque de l’acropole de Tolentino – qui sont les documents écrits sur lesquels fondamentalement se base l’attribution de l’Enceinte d’Alatri aux Romains – ont été interprétés d’une façon absolument correcte, nous aurions également le devoir de douter de leur véracité. Cela parce qu’aucune source historique ou d’autre genre ne peut être jugée fiable indépendamment de son contenu. Et tous peuvent voir que l’attribution des murs d’Alatri aux architectes romains est en manifeste conflit avec ce que dans l’ensemble nous savons et pouvons encore observer quant à l’histoire et à l’architecture païenne classique en général et romaine en particulier (entre autres, les Romains étaient particulièrement attentifs à la technique quand elle pouvait être utile à la guerre : on ne comprend pas pourquoi, puisque ils étaient à mesure de construire des fortifications si puissantes dans un temps relativement bref, n’ont pas appliqué cette technique en d’autres endroits sauf en Alatri).

Une autre attribution traditionnelle de l’Enceinte d’Alatri (même si en ce moment elle n’est pas particulièrement en vogue) est celle qui veut qu’elle a été érigée par les Pélasges, un peuple dont l’existence du point de vue historique ne semble pas beaucoup plus établie que celle des Géants de la Thrace. Aux Πελασγοι se réfèrent des anciens auteurs grecs, comme Hécatée, Hérodote, Thucydide, et apparemment ils étaient déjà connus par Homère. Â ce qu’il paraît, avec ce nom on se réfère génériquement aux habitants de la Grèce en époque mycénienne et ils sont donc considérés comme des Grecs indigènes. Par contre, les historiens modernes placent leurs origines en Anatolie vers le XIIe siècle av. J.C. Les Pélasges sont décrits comme un peuple de culture génériquement hittite, qui aurait avancé vers l’ouest et enfin aurait atteint Alatri. Cette attribution, même si presque complètement sans fondement du point de vue historique, en dépit de cela semble sans doute plus raisonnable que l’attribution des murs aux Romains. Au moins, elle permet de se faire une raison de quelque manière de la parenté entre le style et la technique qui ont été utilisés à Alatri et dans d’autres sites de l’Italie centrale et de la Grèce mycénienne.

Selon la version la plus commune les Pélasges, passant de l’Anatolie à l’ouest, auraient pu de cette manière entrer en contact avec la culture mycénienne et absorber son style architectonique et son esprit religieux. Bien que l’on pourrait penser que, au contraire, ce sont les Pélasges qui ont influencé les anciens peuples de la Grèce préclassique ou que les différentes cultures ont été profondément changées par le contact mutuel.

Mais, bien sûr, avec des arguments de ce genre nous sommes toujours dans le domaine du jeu des pures hypothèses. Et le peu qu’un jeu de ce genre puisse clarifier les idées nous le découvrons en essayant de faire une rapide expérience mentale. Supposons que nous appelons ce peuple au lieu de « Pélasges », « le peuple x ». En outre, supposons de définir « x » de toute autre manière que par la simple attribution d’un nom.[1] Privés de cet instrument, même trop pratique, de définition nous nous rendons compte que de ces gens nous ne connaissons ni les institutions politico-religieuses, ni leurs coutumes, ni leurs connaissances pratiques et technico-scientifiques. En outre, nous nous rendons compte que nous ne savons même pas quoi que ce soit quant au véritable lieu de provenance de ces conquérants ou colonisateurs. Est-ce qu’ils venaient vraiment de l’Anatolie ou leur migration a commencé encore plus à l’est ? Que savons-nous des influences qu’ils pourraient avoir reçu – et donné – pendant leur (lente ?) migration de l’Anatolie vers l’Italie centrale ?

[1] En effet, phagocytés par l’idée très occidentale que connaître une chose signifie connaître son nom, certains explorateurs occidentaux ont pris pour noms des expressions indigènes qui ne l’étaient pas du tout. Par exemple, quand un espagnol a demandé au guide quel était le nom de la belle vallée qui s’ouvrait devant ses yeux, le guide a répondu : « Yucatán » : une expression que dans sa langue signifie : « sans nom ». Ou, quand un anglais a demandé à un aborigène australien quel était le nom de cet animal très étrange avec une énorme queue, qui semblait se déplacer seulement en sautant, l’aborigène a répondu : « Kan-ga-roo » : une expression qui signifie plus ou moins « je ne sais pas ».

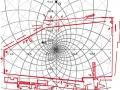

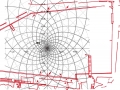

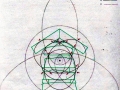

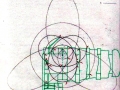

QUATRIÈME PARTIE : Deux découvertes archéologiques qui permettent de supposer la dérivation de l’Enceinte d’Alatri de la culture de l’Ancienne Égypte

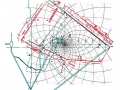

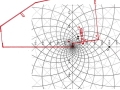

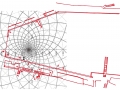

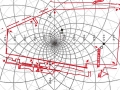

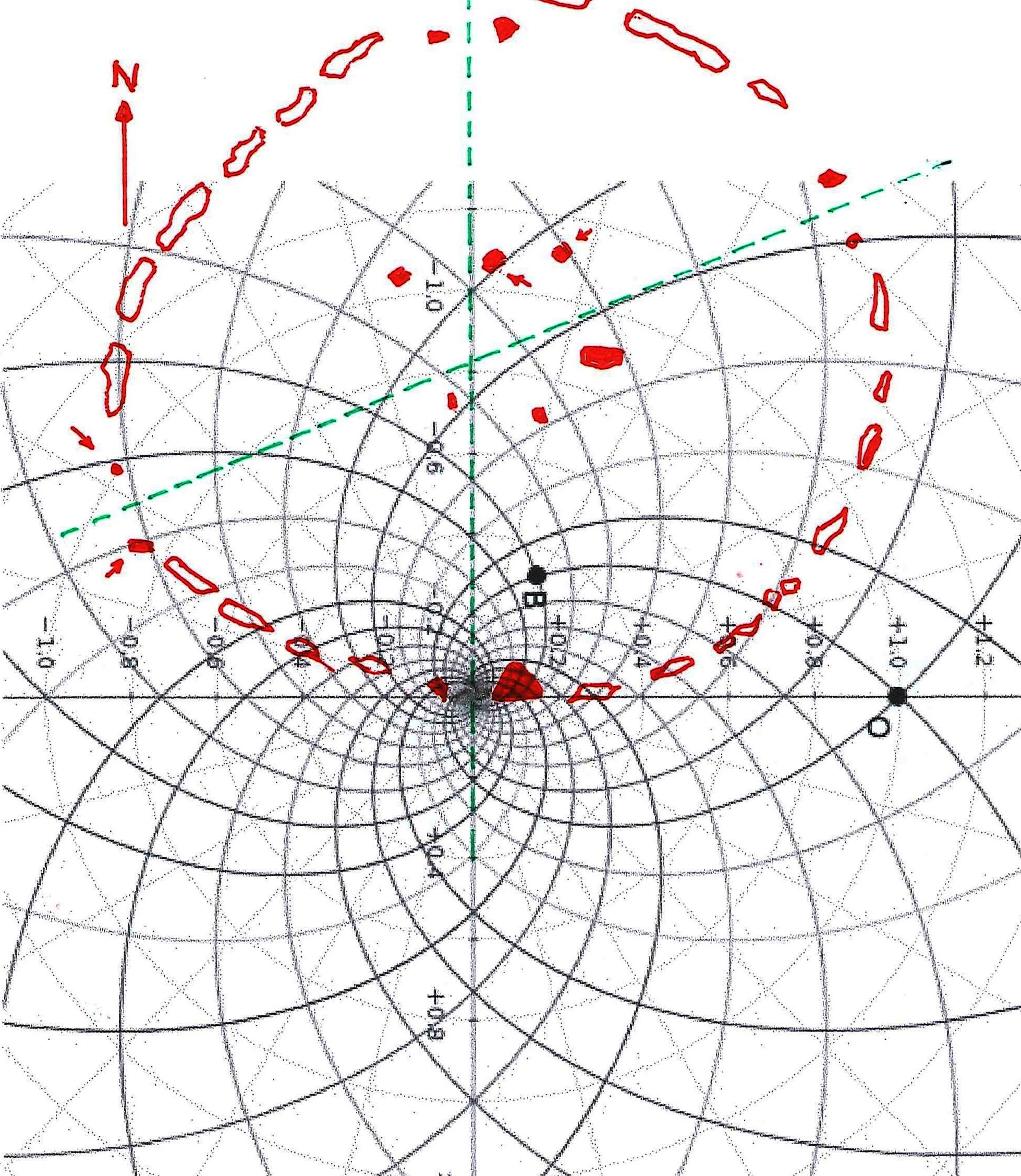

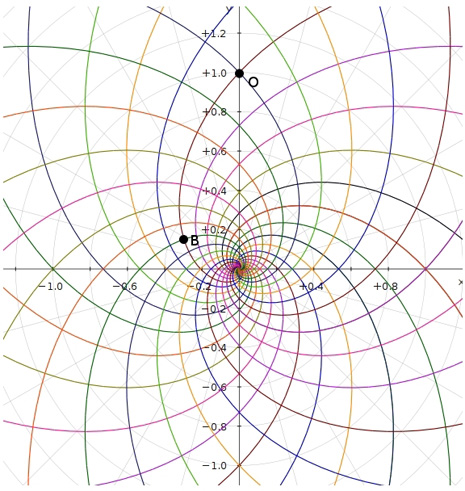

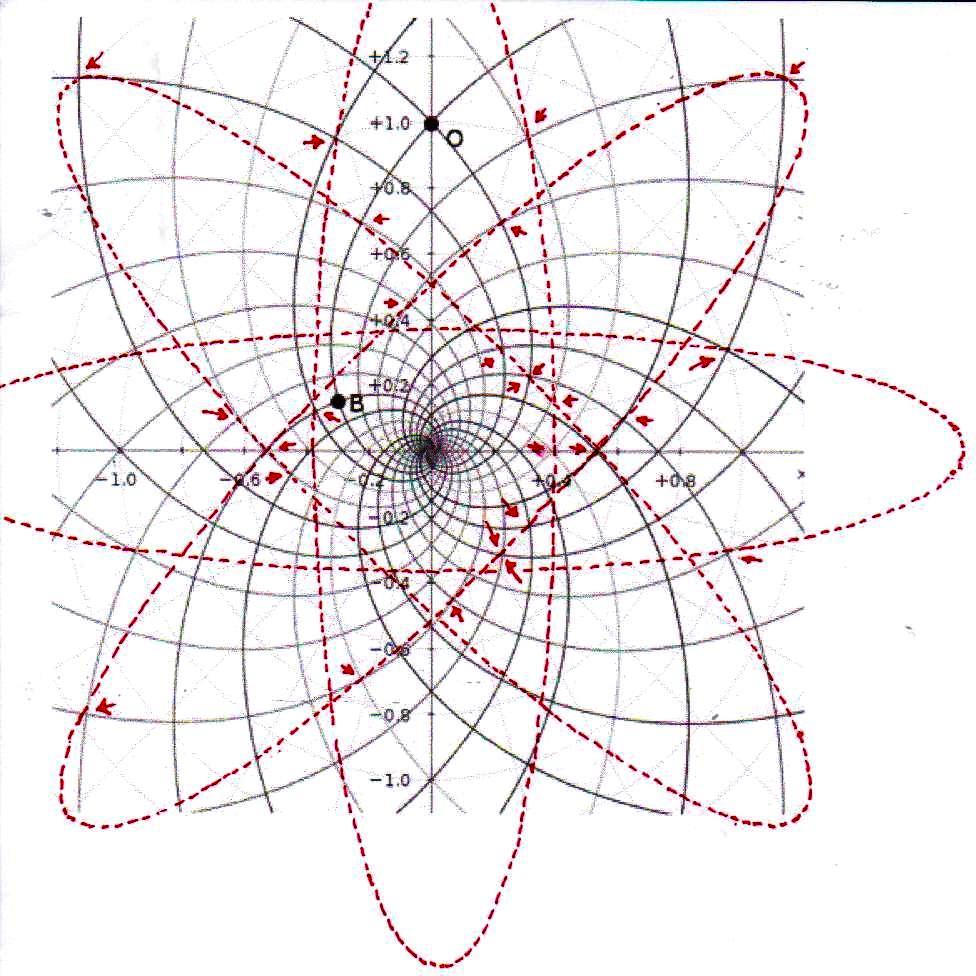

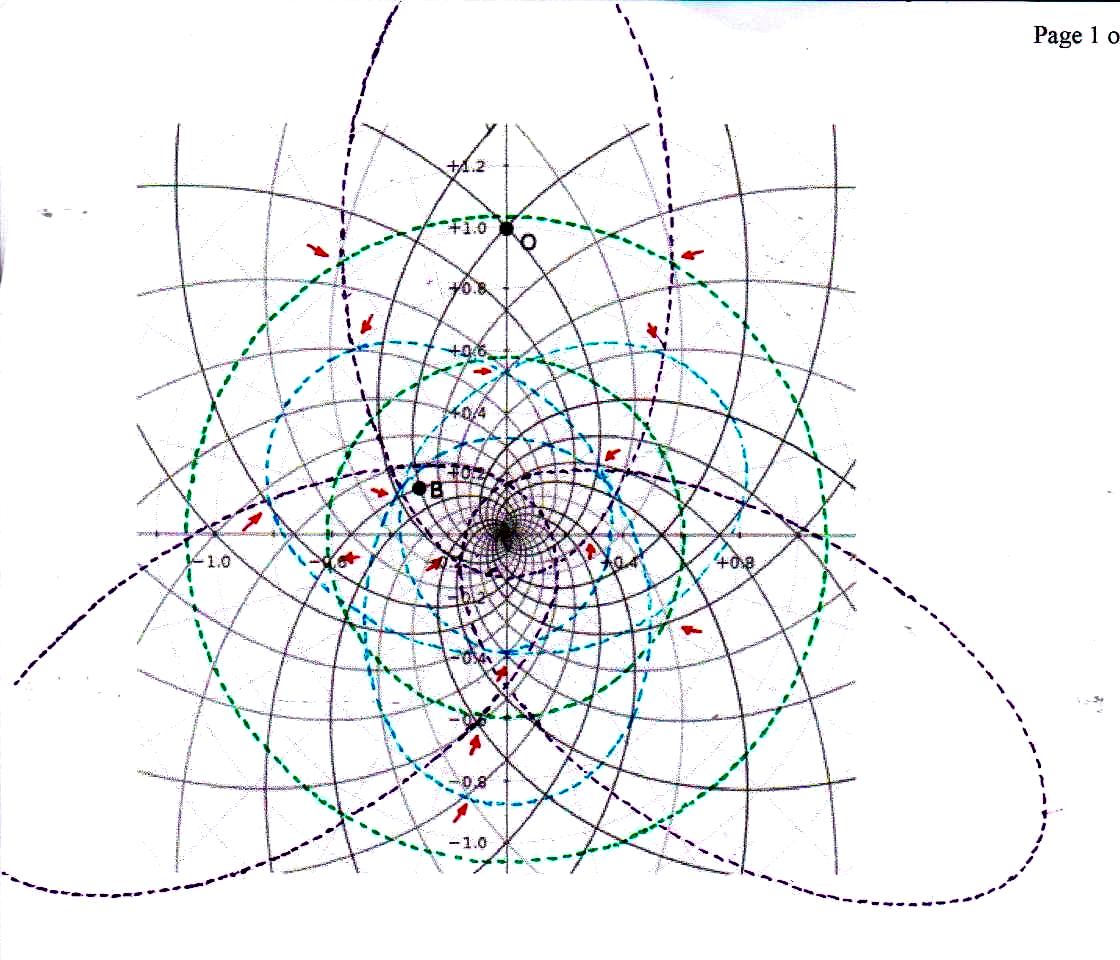

1. Cette situation de totale obscurité quant à l’origine de l’Enceinte d’Alatri a récemment trouvée une possibilité de progrès, en première instance à l’égard de la technique utilisée dans le traitement de la pierre. Comme nous l’avons déjà vu ci-dessus, si on observe les encastrements au niveau des points où ils sont encore intacts, à peine on réussit à voir une mince ligne qui sépare les pierres polygonales (qui arrivent à avoir jusqu’à quinze côtés, même si généralement ils sont « seulement » 8-10). En dépit de cela, on peut noter que la ligne de jointure est presque toujours discontinue et dans certains endroits presque incroyablement tourmentée, comme on peut bien voir dans les photos ci-dessous (mais nous pourrions en montrer beaucoup d’autres). En particulier, la jointure de la photo à droite est si mince que, nonobstant l’utilisation d’une lentille x10, nous avons dû accentuer le contour avec une ligne rouge parce que sinon on ne pourrait pas la distinguer.

Un profil de jonction tellement dentelé rend absolument impossible de supposer que pour élaborer l’encastrement ont été utilisées des machines-outils similaires à la fraise et à la rectifieuse, machines qu’aujourd’hui sont utilisées pour les travaux de haute et très haute précision (sur des matériaux qui cependant sont presque toujours des métaux) pour obtenir des surfaces planes ou cylindriques couplées avec un degré de précision similaire à celui qu’on rencontre à Alatri (qui semble être de l’ordre d’un centième-millième de millimètre, bien que dans certains points semble être – incroyablement – encore plus bas).

2. Pourtant, comme on peut le voir assez bien dans les photos, même suivant des lignes si compliquées, la précision de l’accouplement reste la même que l’on retrouve où il apparaît plus régulier. En dehors de cela, on peut observer des nombreux points de l’Enceinte où, évidemment, la pierre supérieure « pénètre » dans celle inférieure. Comme si d’une façon mystérieuse s’était apparentée avec elle. Dans les photos ci-dessous nous montrons quelques exemples, mais le lecteur curieux peut aller sur You Tube et voir les vidéos de Gabriele Venturi sur Alatri et de cette façon il pourra en découvrir beaucoup d’autres (et d’autres encore il en pourra découvrir s’il va visiter Alatri et donner un coup d’œil personnellement : chose très utile entre autres, parce que jamais comme dans ce cas est vrai l’adage « voir c’est croire ».

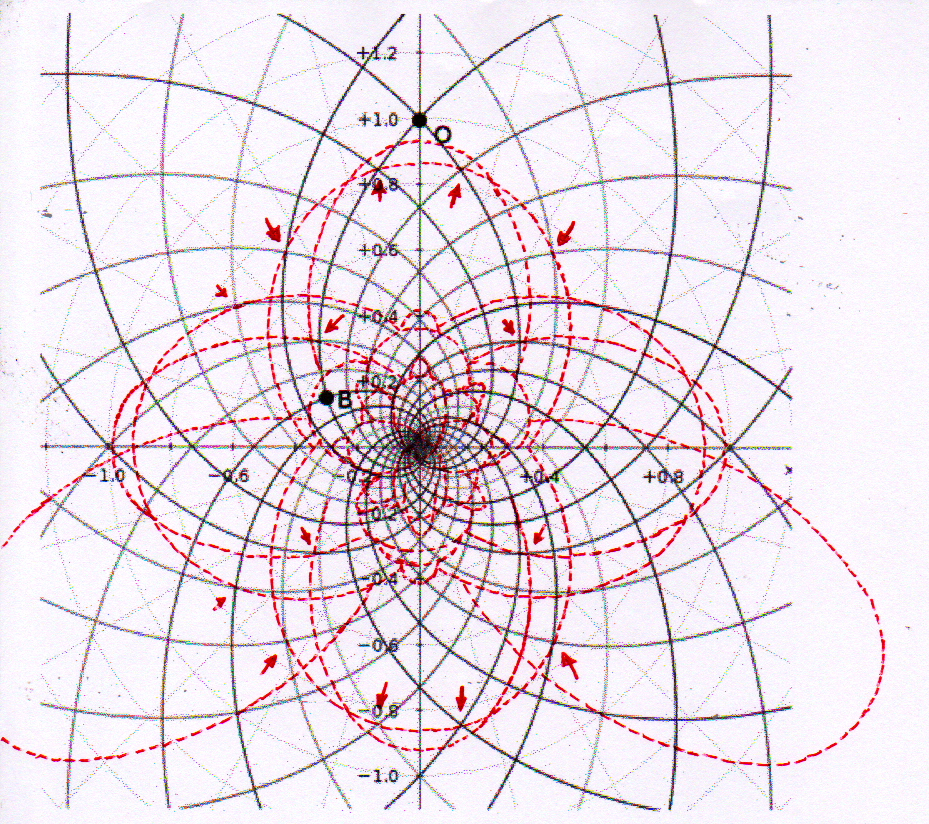

Il est difficile avec une photo de rendre le travail d’observation fait sur place, mais de toute façon, même ainsi on peut clairement voir que dans les points indiqués par les flèches on ne note aucune ligne de jonction entre la pierre supérieure et celle inférieure. Ces points et beaucoup d’autres points des murs font donc pencher vers une hypothèse que, si on part de notre chimie, est au moins pour le moment tout à fait impensable : c’est-à-dire que les pierres d’Alatri ont été formées et placées à l’état pâteux (ou à l’état liquide). La pâte des pierres supérieures, au moment où elle était modelée sur la forme de celles inférieures, étant dans un état chimiquement actif, devrait avoir été en mesure de dissoudre la pierre inférieure, peut-être pas encore complètement solidifiée, et s’apparenter avec elle.